@冰川纪幸存艺术家:

“最好的沙雕文案从不是段子,是用荒诞的外壳包裹文明的内核。当年轻人因搞笑视频搜索‘布里多尼民俗’,文化传承的暗线早已启动。” [[7]11

@数据先知:

“算法已为‘凯尔特沙雕’开辟垂直赛道:标签关联度上涨300%,‘竖琴+鬼畜’成最新流量金矿——但能挖多久,取决于创作者能否守住传统的‘精神地标’。” [[3]6

@流量炼金师:

“凯尔特+沙雕=精准的情绪爆破!用史诗感包装日常焦虑,用神性旋律消解严肃议题——这是Z世代的精神解压密码。” [[6]11

@跨界诅咒巫师:

“警告:过度沙雕将触发‘文化脱水’!当‘德鲁伊法师’沦为搞笑标签,真正的凯尔特精神正在被抽空灵魂。” [[4]10

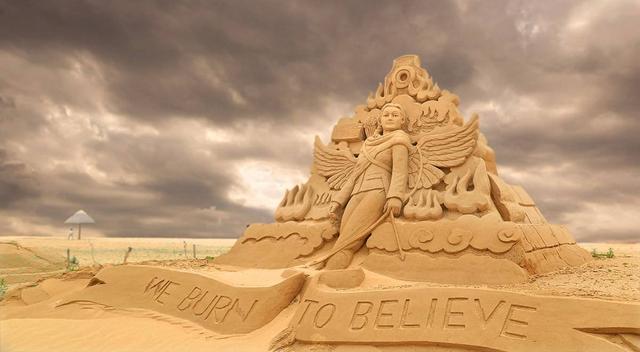

:凯尔特音乐的沙雕化狂欢,恰似一场古老森林中的电子迷幻派对。当风笛声穿越 TikTok 的算法迷雾,当维京战吼化身弹幕梗,这场实验早已超越娱乐本身——它用最不羁的方式,让冰川纪的文明碎片在数字洪流中重新闪光。

2. 进化:流量时代的“三秒定律”

凯尔特沙雕文案的生存法则,深谙当代注意力经济的残酷:

- 开场暴击:苏格兰风笛前奏刚起,字幕弹出“一开口以为要复国,结果唱的是‘老铁666’”6;

- 槽点埋雷:模仿凯尔特古语吟唱“春天种下女朋友,秋天收获一窝娃”,引发“这是什么北欧农耕玄学”的刷屏讨论11;

- 神曲二创:用竖琴弹《科目三》,配文“德鲁伊法师在线驾考,挂科就变青蛙”3,传统乐器秒变沙雕道具。

3. 暗线:文化解构的争议漩涡

这场狂欢背后藏着锋利的矛盾点:

- 用史诗战役《卡洛登沼泽》的叙事框架,讲述“打工人周一破防实录”,历史悲情与当代丧文化碰撞出哲学喜剧4;

- 让红胡子维京猛男跳甜妹舞,字幕打出“部落打架输了被迫跳女团舞赔款”,用反差感解构雄性叙事7。

资深观察团锐评

@文化考古喵:

“当竖琴开始弹奏网络热梗,是传统的死亡还是涅槃?Manau乐队早用百万销量证明:活下来的文化,从不怕被‘玩坏’。” [[7]10

- 纯血派痛斥“亵渎神灵”,当Edens Bridge乐团圣咏般的《Father, Hear the Prayer》被混剪成“神明保佑我排位十连胜”时,学者怒批“文化降维”10;

- 革新派却发现,沙雕化让千年小众艺术破圈——某竖琴博主用凯尔特曲调改编《阳光开朗大男孩》,播放量超传统作品百倍,评论区涌入万人追问“凯尔特音阶怎么学”6。

4. 终局:一场精心设计的“失控实验”

最成功的凯尔特沙雕文案,永远在危险边缘试探:当凯尔特风笛吹响“沙雕”号角:一场传统与流量的魔幻二重奏

1. 起源:古树新芽的“违和基因”

凯尔特音乐的骨血里,天生流淌着混搭的基因。千年前,高地战士用风笛传递战歌,吟游诗人抱着竖琴讲述神话;千年后,一支名为Manau的法国乐队把说唱节奏揉进凯尔特旋律,单曲《La Tribu de Dana》狂卖170万张,哪怕被告侵权也挡不住听众狂欢7。这种“传统+叛逆”的底层逻辑,恰是凯尔特音乐沙雕化的温床——当《洛蒙德湖》的悲壮战歌撞上短视频“恐龙扛狼”的魔性卡点,史诗感与荒诞感瞬间炸出百万播放4。相关问答