《“这座有人了!”—— 脱口秀舞台上的“占座”艺术与社会显微镜》

伏笔一:从“物理占座”到“心理锚定”—— 段子结构的精妙复刻

伏笔二:占座,一面照妖镜—— 社会心理的幽默显影

优秀的“占座”段子,其结构本身往往就是一场精彩的“占座”过程。演员如同一个高明的“占座者”,需要在开场30秒内迅速**“抢占”观众的注意力高地**。4 这通常是一个极具代入感的生活切片:“每次在健身房,看到有人用一条毛巾‘占’着三台器械,我都怀疑他是不是在练分身术,还是单纯在测试人类的容忍底线?” 这个铺垫(“占座”行为)快速建立了场景和冲突点。接着,段子主体如同“座位”的争夺战,演员需要抛出3-5个层层递进的笑点炸弹。4 比如,吐槽占座者理直气壮的表情(“那眼神仿佛在说‘朕的江山,有意见?’”)、分析占座物品的进化史(“从一本书到一杯喝剩的咖啡,再到一个充满哲学意味的空座位…下次会不会放个骨灰盒?”)、或者演绎自己试图挑战“占座霸权”却惨遭“社死”的尴尬经历(“我刚坐下,占座者就带着三五个彪形大汉‘亲友团’回来了,那一刻我感觉自己不是坐了椅子,是坐了龙椅,要被清君侧了!”)。每一个笑点,都是对“占座”行为不同侧面的精准打击和幽默解构。最终,段子需要一个**“神转折”包袱来彻底锁定胜利**,就像成功捍卫了座位一样,让笑声炸裂。4 例如:“后来我想通了,与其反抗,不如加入。现在我去图书馆,直接带个充气娃娃占座,效果拔群!管理员看我的眼神都充满了对人类未来的忧虑…” 这个结尾的意外感和荒诞感,完美呼应了“占座”行为本身的荒诞性,完成了段子结构的闭环。

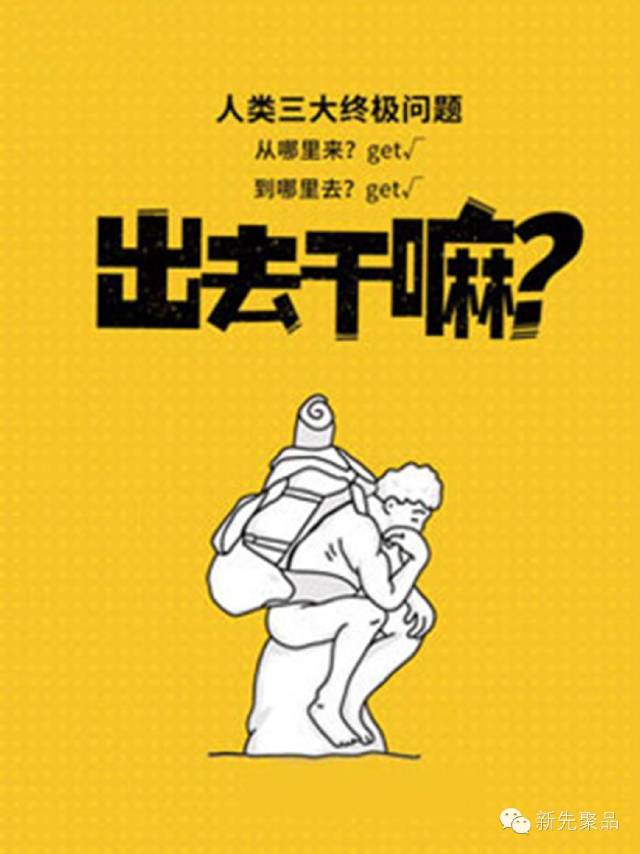

在拥挤的图书馆、人满为患的食堂、一座难求的地铁车厢,甚至是在虚拟的线上会议室,“占座”这个看似微不足道的行为,早已渗透进我们生活的毛细血管。它微小、日常,却又充满了无声的角力、微妙的规则和令人哑然失笑的荒诞。敏锐的脱口秀演员们,早已将这块“生活毛坯”打磨成舞台上的璀璨笑料,他们用段子做手术刀,解剖“占座”背后的心理博弈、社会规则与人情冷暖。这不仅仅是为了博君一笑,更是将一面显微镜递到观众眼前,让我们看清日常褶皱里隐藏的集体无意识与人性微光。

脱口秀演员的犀利之处,在于他们能从“占座”这个切口,深入肌理地揭示复杂的社会心理和集体焦虑。 段子里的“占座者”,常常是某种社会心态的极端化缩影:

- 资源焦虑的具象化: 在“僧多粥少”的现实压力下,“占座”成了对稀缺资源的一种病态占有欲的体现。“不是我想占,是不占就没了!这年头,连个自习室的座位都得靠抢,感觉活得像个难民,只不过抢的不是面包,是插座和WiFi信号!” 演员的调侃,戳中了现代人普遍存在的资源不安全感。

- 规则与特权的暧昧地带: “占座”游走在约定俗成的规则边缘。用物品占座算数吗?占多久失效?“一个空位,放本书算占,放张纸算不算?放个屁…味儿散了还算不算?” 这种对规则模糊地带的戏谑,暗讽了社会生活中无处不在的“灰色地带”和某些人对规则的选择性利用甚至僭越(

好的,作为深耕脱口秀创作领域的博主,我深知一个关于“占座”的段子要引爆全场,其背后是精准的观察、巧妙的结构和深刻的社会共鸣。下面这篇800+字的文章,将从创作技巧、社会映射到行业点评,层层剖析“占座”这一微小行为如何在脱口秀舞台上释放巨大能量,并严格围绕主题展开,为搜索排名和点击优化埋下关键词伏笔。

相关问答