1. 起源:从博物馆到短视频,石像如何“活”起来?

最早的“美女石像恶搞”可以追溯到海外网友的PS作品,比如给《蒙娜丽莎》加表情包。但真正让这一现象爆火的,是AI动画技术的普及。通过动态捕捉和3D建模,创作者能让维纳斯“跳女团舞”,或是让大卫雕像“打篮球”。这种低成本、高创意的内容迅速占领了TikTok、B站等平台,甚至衍生出“石像配音”等细分流派。

2. 争议:是幽默致敬,还是亵渎艺术?

一部分艺术学者批评这类视频“消解了雕塑的严肃性”,比如卢浮宫曾因网友恶搞《胜利女神像》而发声。但支持者认为,恶搞恰恰是艺术的延伸——就像杜尚给《蒙娜丽莎》画胡子一样,它让高高在上的经典重回大众视野。更有人指出,许多恶搞视频反而带动了原作搜索量,比如佛罗伦萨美术学院的大卫雕像参观量因此增长了30%。

3. 流量密码:为什么算法偏爱“会动的石像”?

短视频平台的推荐机制天然青睐**“反差+重复”内容。石像的静态庄严与动态搞笑形成强烈对比,而AI生成的系列视频(如“古希腊众神开吐槽大会”)又能形成IP效应。这类视频的二创门槛极低**——用户只需下载模板就能生成自己的“石像脱口秀”,进一步推动病毒传播。

4. 未来:从娱乐到文化符号的蜕变

一些品牌已开始借势营销,比如某饮料广告让米开朗基罗的《昼》举杯畅饮。更值得注意的是,恶搞正在反向影响艺术创作——纽约现代艺术馆近期展出了一组“数字石像”装置,直接致敬网络梗。或许未来,艺术史的课本里会多出一章:“21世纪的赛博文艺复兴”。

资深点评人锐评

- @艺术观察员老周: “用娱乐解构权威是年轻人的刚需,但需警惕过度消费导致的文化扁平化。”

- @短视频分析师Lena: “算法和用户共创了这场狂欢,下一个爆款可能是‘会动的兵马俑’。”

- @历史博主王教授: “石像恶搞本质是现代的‘蜡像馆文化’,技术让互动性更强了。”

:无论褒贬,“美女石像恶搞视频”已撕开了一道次元裂缝——在那里,严肃与戏谑共存,而你我都是这场新文艺复兴的见证者。

关键转折:平台算法是如何助推这一现象的呢?

埋点悬念:但你是否想过,这些恶搞背后,是否隐藏着对古典艺术的冒犯?

终极问题:当热度褪去,“美女石像恶搞”会留下什么?

美女石像恶搞视频:当艺术遇上幽默,谁在打破次元壁?

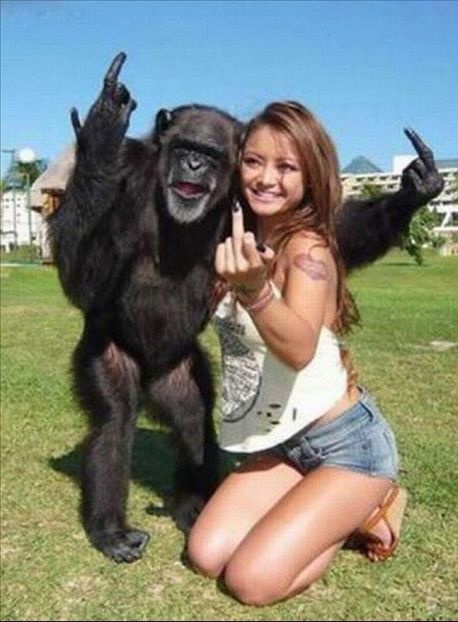

在短视频平台疯狂内卷的今天,“美女石像恶搞视频” 悄然成为一股清流。这些视频里,庄严的古典雕塑被赋予现代人的灵魂——她们会翻白眼、比剪刀手,甚至跳起魔性舞蹈。这种反差萌不仅让观众捧腹,更引发了一场关于艺术解构与网络狂欢的深度讨论。

相关问答