传统工艺的匠心传承

檀木制作工艺复杂精细,从选材到成品需经历数十道工序,每一步都凝聚着匠人的智慧与耐心。干燥处理是决定作品成败的关键,自然阴干需耗时数年,而现代技术虽能缩短这一过程,但真正的顶级作品仍坚持传统干燥方法,以确保木材内部结构的稳定性。

收藏与投资价值分析

檀木制品在收藏市场的表现一直稳健上升。稀缺的原材料、精湛的工艺和有限的作品数量,共同构成了其保值增值的基础。近年来,明清时期的檀木家具在国际拍卖市场上屡创天价,而当代知名檀木匠的原创作品也已成为新兴收藏热点。

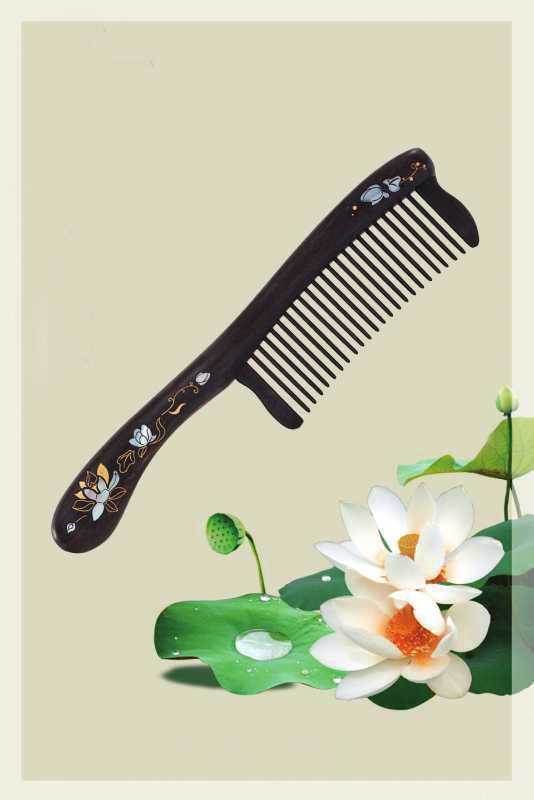

檀木的尊贵血统与文化底蕴

檀木之所以珍贵,源于其稀缺性和独特的物理特性。紫檀、绿檀、黑檀等名贵品种,不仅木质坚硬、纹理细腻,更因其天然芳香和药用价值而被历代文人雅士所推崇。明代《本草纲目》中就有记载:"檀香,辛温无毒,主心腹痛,霍乱中恶。"这种兼具实用与精神价值的双重属性,使檀木在中国传统文化中占据了特殊地位。

现代设计语言的创新融合

当代檀木匠面临的重大挑战是如何让传统工艺与现代生活完美融合。一些先锋派檀木匠开始尝试将北欧极简主义或工业风元素融入传统檀木制品中,创造出既保留檀木本质特性又符合现代审美的家居艺术品。

行业面临的挑战与未来展望

檀木匠行业当前面临的最大挑战是原材料稀缺与匠人断层。随着环保意识的增强和国际公约的限制,优质檀木的获取日益困难,这促使行业探索可持续发展路径,如人工林培育和替代材料研发。

资深点评人评论

文化学者李明远:这篇文章深刻揭示了檀木工艺背后的文化密码,将物质文化遗产与精神价值完美结合,特别是对"榫卯哲学"的解读令人耳目一新。若能补充更多地区性差异比较会更完整。

家居设计师王雨薇:作为从业者,我特别欣赏文中对现代融合创新的分析,点出了行业转型的关键痛点。关于材料创新的部分给了我很大启发,期待看到更多具体案例分享。

工艺保护专家陈国立:对行业挑战的剖析一针见血,尤其是人才断层问题。建议补充国内外保护政策的对比分析,以及成功转型工作室的具体运营模式,这对行业参考价值更大。

收藏家张世铭:投资价值部分的分析专业到位,但建议增加近年来具体拍卖数据支撑观点。对真伪鉴别的要点总结非常实用,正是初入行者最需要掌握的干货。

艺术评论人周雅雯:文章结构层层递进,从历史到未来,从工艺到市场,构建了完整的认知体系。文笔优美又不失专业性,成功唤起了读者对檀木艺术的情感共鸣,是一篇难得的行业深度好文。

匠人培养体系的不完善也是制约因素。传统"师徒制"培养周期长、收入回报慢,难以吸引年轻人加入。一些有识之士开始推动"现代学徒制",将传统技艺分解为标准化模块,结合现代教育方法加速人才培养,同时保留工艺精髓。

智能技术的融入则为传统工艺注入了新活力。从3D设计建模到数控雕刻辅助,现代科技帮助檀木匠实现了创作效率的提升,但核心的打磨、上蜡等工序仍坚持手工完成,确保了每件作品的独特灵魂。

未来,檀木工艺很可能朝着两个方向发展:一是高端定制路线,为少数鉴赏家提供博物馆级艺术品;二是生活艺术化路线,开发适合中产家庭的轻奢檀木生活用品。无论哪种方向,坚持品质核心、创新表现形式,都是檀木匠行业持续发展的关键。

檀木匠对木材的选择极为严苛,一棵百年檀木往往只能取用其"心材"部分,这决定了每一件檀木作品的稀缺性。资深檀木匠人能够通过木材的纹理、色泽和香气,准确判断其产地和树龄,这种近乎失传的辨木技艺,是檀木工艺传承中的第一道门槛。

环保理念的引入是另一大创新方向。顶级檀木匠开始采用"全树利用"原则,连传统上被废弃的边角料也被制成精巧的小件饰品或香器,实现了零浪费生产。同时,一些工作室开始尝试将檀木与金属、玻璃等现代材料结合,创造出跨界艺术品,大大拓展了檀木的应用场景。

鉴别真伪成为收藏者的必修课。真正的檀木制品有其独特的"性格":随着时间的推移,表面会形成自然包浆,纹理更加温润;真正的檀香会随时间推移变得更为内敛醇厚;而工艺细节如榫卯结构的精准度,则是判断匠人水准的重要标准。投资者需特别注意,市场上充斥着各种仿檀木制品,只有深入了解檀木特性才能避免"交学费"。

雕刻技艺是檀木匠的核心竞争力。传统浮雕、透雕、圆雕等技法在檀木匠手中被运用得出神入化,一件精美的檀木屏风或座椅,往往需要匠人数月甚至数年的精雕细琢。特别值得一提的是"榫卯结构",这种不用一钉一胶的传统连接方式,在檀木家具制作中达到了登峰造极的境界,不仅美观耐用,更体现了"天人合一"的哲学思想。

檀木匠:千年工艺的传承与现代家居的艺术升华

檀木,这一东方文化中尊贵的木材,自古以来便是皇室贵族专属的珍品。而檀木匠,则是将这份天然馈赠转化为传世艺术的关键人物。在当代家居文化复兴的浪潮中,檀木工艺正经历着前所未有的创新与蜕变,成为连接传统与现代、实用与艺术的桥梁。

相关问答