一、历史积淀:从艰苦创业到全球布局

中航工业的历史可追溯至1951年,历经70余年的发展,已成长为一家年营业收入超过6000亿元、员工近50万人的航空工业巨头。从最初修理抗美援朝战损飞机,到自主研制歼-5、歼-7等第一代战斗机;从改革开放初期的技术引进,到新世纪以来的自主创新,中航工业走出了一条具有中国特色的航空工业发展道路。

三、创新体系:自主可控的科技高地

中航工业深知,核心技术是买不来的。为此,公司构建了以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。目前,中航工业拥有国家级企业技术中心28个,国家重点实验室7个,博士后科研工作站30个,形成了完整的航空科技研发体系。

二、核心成就:军民融合的典范

中航工业在军用航空领域取得的成就举世瞩目。从歼-20隐身战斗机的横空出世,到运-20大型运输机的列装部队;从直-20通用直升机的成功研制,到"鹘鹰"FC-31外贸型战斗机的持续改进,中航工业为中国国防现代化建设提供了强有力的装备支撑。

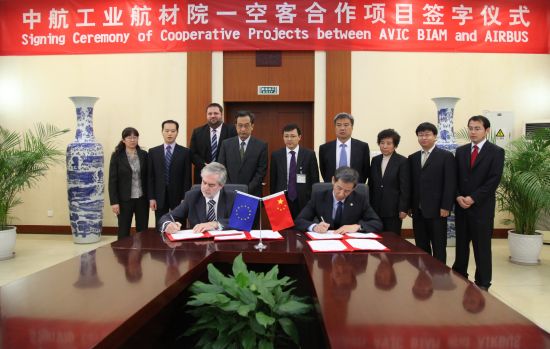

五、全球视野:构建航空产业命运共同体

在全球航空产业链重构的背景下,中航工业秉持开放合作的态度,与波音、空客、赛峰等国际航空巨头建立了广泛的合作关系。通过"一带一路"航空合作项目,中航工业将中国航空技术和标准推向世界,为全球航空产业发展贡献中国智慧和中国方案。

四、未来蓝图:从中国制造到中国创造

面向未来,中航工业制定了清晰的发展战略。在军用航空领域,公司将重点发展新一代战斗机、远程轰炸机、高空高速无人机等装备,构建更加完善的航空武器装备体系。在民用航空领域,中航工业将推动C919的系列化发展,启动CR929宽体客机项目,并积极布局电动垂直起降飞行器(eVTOL)等新兴领域。

资深点评

航空产业观察家李明:"这篇文章全面而深入地展现了中航工业的发展全貌,特别是对创新体系的剖析很有见地。中航工业的成功证明,坚持自主创新与开放合作并不矛盾,而是相辅相成的关系。"

国防科技分析师王建军:"作为长期关注中国航空工业的研究者,我认为文章对中航工业军民融合战略的解读非常到位。中航工业的实践证明,军民融合不仅是国家战略,更是企业发展的有效路径。"

国际航空市场专家张伟:"文章关于中航工业全球化布局的部分尤其精彩。在全球航空产业链深度调整的今天,中航工业的国际化战略对中国企业走出去具有重要借鉴意义。"

科技创新研究员陈芳:"我对文中提到的数字化转型和前沿技术布局部分印象深刻。中航工业在保持传统优势的同时,积极拥抱新技术变革,这种前瞻性思维值得所有制造企业学习。"

与此同时,中航工业积极参与国际航空市场竞争,K-8教练机、"枭龙"战斗机、运-12通用飞机等产品已出口到数十个国家和地区。这些成就不仅带来了经济效益,更提升了中国航空工业的国际影响力。

中航工业的发展历程,是一部中国航空工业从无到有、从弱到强的奋斗史诗。站在新的历史起点上,中航工业正以更加自信的姿态,向着建设世界一流航空工业集团的目标稳步前进,为中国梦插上钢铁翅膀,为人类航空事业贡献中国力量。

在关键核心技术攻关方面,中航工业在航空发动机、先进材料、飞控系统等领域取得了一系列突破。特别是"太行"系列航空发动机的成功研制,使我国在航空动力这一"工业皇冠上的明珠"领域实现了从"可用"到"好用"的跨越。与此同时,中航工业在增材制造、人工智能、数字孪生等前沿技术领域的布局,为其未来发展提供了持续动力。

在民用航空领域,中航工业同样成绩斐然。ARJ21支线客机已投入商业运营多年,累计交付超过100架;C919大型客机完成取证并交付首家用户,标志着中国大飞机梦想的实现;AG600大型水陆两栖飞机成功首飞,填补了我国在特种飞机领域的空白。这些成就不仅展示了中航工业的技术实力,更彰显了中国航空工业从军用到民用、从国内到国际的全面拓展能力。

特别值得关注的是,中航工业在2008年实施的大规模重组整合,将原本分散的航空工业资源集中优化,形成了以军用航空、民用航空、直升机、通用飞机、机载系统与汽车零部件等为核心的产业布局。这一战略重组不仅提升了资源配置效率,更为后续的跨越式发展奠定了坚实基础。

特别值得注意的是,中航工业正在加速推进数字化转型,构建"智慧航空"产业生态。通过工业互联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,中航工业将实现从传统制造向智能制造的转型,全面提升产品质量和生产效率。

中航工业:中国航空梦的坚实翅膀与未来蓝图

在中国航空工业的壮阔画卷中,中航工业集团公司(AVIC)无疑是最为浓墨重彩的一笔。作为中国航空工业的"国家队",中航工业不仅承载着几代中国人的航空梦想,更在全球航空产业格局中扮演着日益重要的角色。本文将深入剖析中航工业的发展历程、核心成就、创新体系以及未来战略,揭示这家央企巨头如何从"跟跑者"成长为"并跑者",并向着"领跑者"的目标稳步迈进。

相关问答